京郊田垄上的“老味道”——白马牙玉米的新故事

发布时间:2025-08-14 14:26:20 | 来源:中国网 | 作者: | 责任编辑:王静小时候,每当金秋时节,跟随长辈走进田间,那片金黄的玉米地,就是我们的欢乐天地。高大的玉米植株,宽大的叶片沙沙作响,拨开层层玉米皮,露出一排排洁白如玉、状如马牙的玉米粒,那便是记忆里的白马牙玉米。如今,它带着儿时的味道,再次从京郊田垄间走来,成为餐桌上的“新宠”。

辉煌往昔,北方玉米“当家花旦”

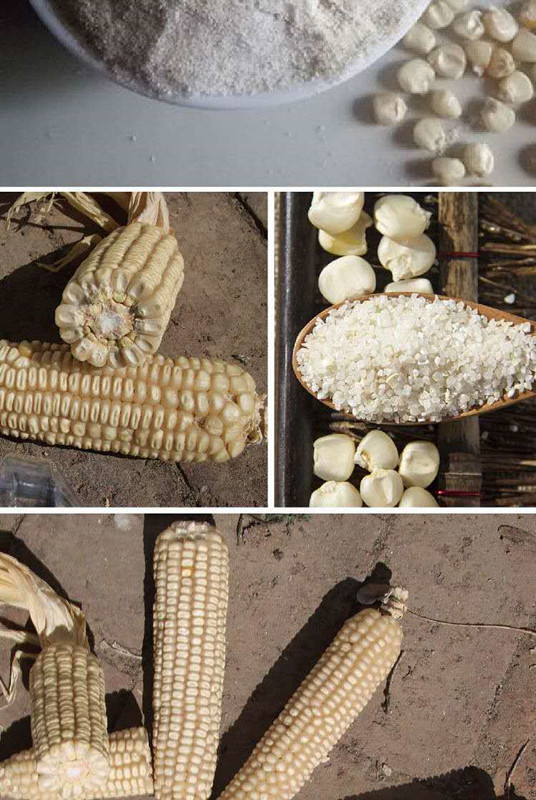

白马牙玉米,因籽粒洁白似玉、形状如同马牙而得名,在过去可是北方玉米界的“扛把子”。它植株高大挺拔,像一个个站岗的卫士;根系发达,深深扎入土壤,牢牢锁住养分。耐旱耐贫瘠的它,无论土地肥沃还是贫瘠,都能顽强生长。果穗硕大,颗粒饱满,出粮率还高,曾是无数农户丰收的希望,是家家户户囤粮的首选,见证了无数个温馨的农家岁月。

现代新生,传统与创新的交融

时光流转,杂交玉米品种不断涌现,白马牙玉米的产量虽不再占据优势,但它那浓郁醇厚的独特口感,让人们难以忘怀,也是不少农户、合作社和农业园区割舍不下的情怀与坚守,始终在田地里留有一席之地。现在北京复耕复垦地由于土壤贫瘠许多作物长不了,白马牙反而因为少水少肥长得不错。

在第三次全国农作物种质资源普查中,北京多个区域发现了白马牙玉米的身影,门头沟、房山、顺义、昌平、怀柔、平谷和延庆等地,都有它的踪迹,共征集到13份资源。有趣的是,不同地区对它的称呼也不一样,顺义叫它“大白瓷”,怀柔称“大白棒子”,其他地方则统一叫“白马牙”。

北京市种子管理站自2009年就开展了老品种资源的挖掘与保护,从怀柔山区农户家收集了农户自留的白马牙玉米种子,通过南繁北选、提纯复壮,将白马牙的基因和数量很好的保存了下来,结合各区特色产业发展开展试验种植。

北京市房山区种植业技术推广站结合当地农业项目开展了老品种保护利用工作,每年进行白马牙种子的繁殖,种植面积逐步扩大,覆盖霞云岭、蒲洼、大安山、韩村河、南窖等山区乡镇。房山、顺义、门头沟、通州、密云等地的多个农业种植合作社纷纷加入,累计种植面积超过1000亩。这些合作社巧妙地将白马牙玉米与当地乡村特色旅游产业相结合,把收获的玉米制成玉米面、玉米碴,再配上精美的包装,摇身一变,成为独具农家特色的抢手产品,让游客们在欣赏田园风光的同时,也能把这份“老味道”带回家。

2023年的特大洪水后,部分山区的地块被洪水冲毁,白马牙种子断档,种植面积有所减少。北京市种子管理站再次启动了白马牙种子提纯复壮工作,利用南繁基地对库存白马牙种子进行扩繁、复壮,同时对第三次全国农作物种质资源普查和征集的老品种玉米进行鉴定评价和挖掘利用,将来会有更多的老品种玉米走上市民的餐桌。

科学种植,守护老品种的未来

想让白马牙玉米茁壮成长,科学种植必不可少。由于它株型较为松散、植株高大,更适宜种植在全年有效积温2800℃以上的区域。在种植时,合理调整种植密度很关键,一亩3000株最合适。施肥也有讲究,少水少肥,合理搭配氮、磷、钾肥,反而能够避免植株徒长。面对病虫害,可采用生物防治、物理防治等绿色防控技术,减少化学农药使用,确保产出的玉米绿色又健康。

从过去家家户户的主粮,到如今承载着乡愁与特色的农产品,白马牙玉米正以全新的姿态,在新时代的农业舞台上续写属于自己的精彩篇章。它不仅是餐桌上的美味,更是传统农耕文化的延续,带着泥土的芬芳和岁月的记忆,走进更多人的生活。

作者:北京市农业技术推广站

供稿:北京市农业农村宣传中心