第28届渔博会:绘就全球渔业高质量发展新图景

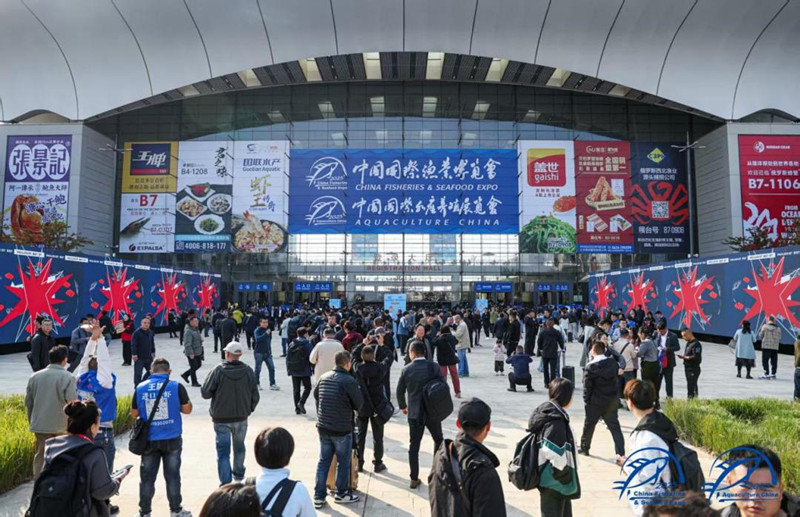

发布时间:2025-11-03 09:33:11 | 来源:中国网 | 作者: | 责任编辑:王静中国网讯 10月29—31日,由农业农村部农业贸易促进中心(中国贸促会农业行业分会)主办的第28届中国国际渔业博览会和中国国际水产养殖展览会(以下简称渔博会)在青岛·红岛国际会议展览中心举办。

渔博会是全球水产行业瞩目的年度盛事和行业风向标,创办于1996。历经多年匠心培育,已发展成为展出规模和国际影响力位居世界前列的水产专业贸易展会,在专业化、市场化、信息化、品牌化、国际化等方面均居世界领先水平。为中国对接国际水产品市场、各国共享中国发展新机遇,推动全球水产品贸易和渔业交流合作提供了重要的经贸平台。

本届渔博会展出面积11.5万平方米,展出内容涵盖海水产品、种苗饲料、养殖加工、技术设备、冷链物流等全产业链环节,共吸引来自美国、欧盟、俄罗斯、委内瑞拉、挪威、厄瓜多尔等50多个国家和地区的1560多家企业参展,国际展商比例超过40%。在为期三天的展会期间,全球110多个国家和地区专业观众到会参观洽谈,共襄行业盛举。

构筑双循环发展新格局

在业界人士看来,作为全球水产行业规模最大、最具影响力的专业贸易盛会之一,本届渔博会现场,来自挪威、俄罗斯、厄瓜多尔等国家的海外展团与福建、广东、山东、辽宁等国内区域展团同台竞技,织成国际国内联动的渔业贸易网。

挪威的三文鱼、北极甜虾等不仅成为展会的看点之一,其国际贸易数据更让业界看好中国市场。数据显示,2025年前7个月,挪威对华三文鱼出口量达52069吨,同比激增122%,出口额同比增长 64%,直观展现了中外渔业贸易的强劲活力。除了传统渔业贸易伙伴,巴基斯坦、印度等新兴市场展团也首次亮相,进一步丰富了“一带一路”渔业合作的内涵,推动全球渔业贸易向多元化方向发展,为构建国内国际双循环新发展格局注入实质动能。

与此同时,福建、广东、山东等海洋经济大省组团参展,全面展示其在发展海洋渔业、践行大食物观、保障国家粮食安全等方面的实践成果,凸显我国渔业产业带的集群优势。

引领智慧渔业变革浪潮

在促进国际国内渔业贸易联动的同时,科技创新也成为本届渔博会的新看点,一系列前沿技术与装备彰显出我国渔业向智能化、绿色化的转型方向。

“远洋渔业正经历一轮快速升级,特别是在鱿鱼和金枪鱼捕捞领域,逐步引入人工智能,推动船队向智能化改造。”来自上海的刘叶楠介绍,本次她专门带领越南客户来渔博会采购,客户计划进一步扩大远洋捕鱼业务。她表示,智能化技术将在全球范围内重塑远洋渔业格局,这种高度依赖实时数据的智能体系,正在改变过去以经验主导的传统作业方式。

除了远洋捕捞领域,渔博会现场的多家参展商设备还显示,区块链溯源技术已实现从捕捞到餐桌的全流程可追溯,消费者扫描二维码即可掌握产品养殖环境、加工工艺等关键信息,构建起食品安全信任链。生态养殖模式创新同样亮眼,“陆海接力”循环水养殖系统通过“陆基工厂化育苗 +深远海网箱养殖”的组合模式,有效减少近岸养殖污染,实现生态保护与产业发展的协同共进。

加速现代海洋经济推进

智慧渔业的加速落地,也让渔博会进一步成为展现国内海洋经济发展成果与政策导向的重要窗口,产业集群效应与政策赋能效应在此叠加显现。

政策与金融创新的双重驱动,更为本届渔博会增添了发展动力。据了解,青岛市即将于11月1日借渔博会契机发布《青岛市海洋经济促进条例》,同步设立渔业产业基金;该基金重点聚焦深远海养殖、水产种业等核心领域,通过政策引导与资金支持破解产业发展瓶颈。这一系列举措不仅为青岛渔业高质量发展锚定方向,更为全国现代海洋经济发展提供了可复制的实践经验。

消费场景创新升级

产业升级与政策支持为渔业发展,而消费端的创新则为产业注入更多活力,本届渔博会通过场景创新与体验升级,搭建起产销对接的高效桥梁。

京东生鲜同期举办的水产百亿农补 &源头直发项目发布会,成为激活消费市场的重要抓手。该项目通过百亿农业补贴降低优质水产价格,以源头直发模式减少中间环节;在保障产品新鲜度与品质的同时,既让消费者享受到实实在在的实惠,又为水产从业者拓宽销售渠道,构建起“产地直达餐桌”的高效供应链体系,推动水产消费市场向高品质、高性价比方向发展。

作为全球水产业界的顶级盛会,本届渔业博览会以全球资源整合为纽带、以科技创新为内核、以政策协同为支撑、以消费升级为导向,为渔业高质量发展搭建起交流合作的重要平台。